ニュース

宮沢賢治いわて学センター 第32回研究会のご報告

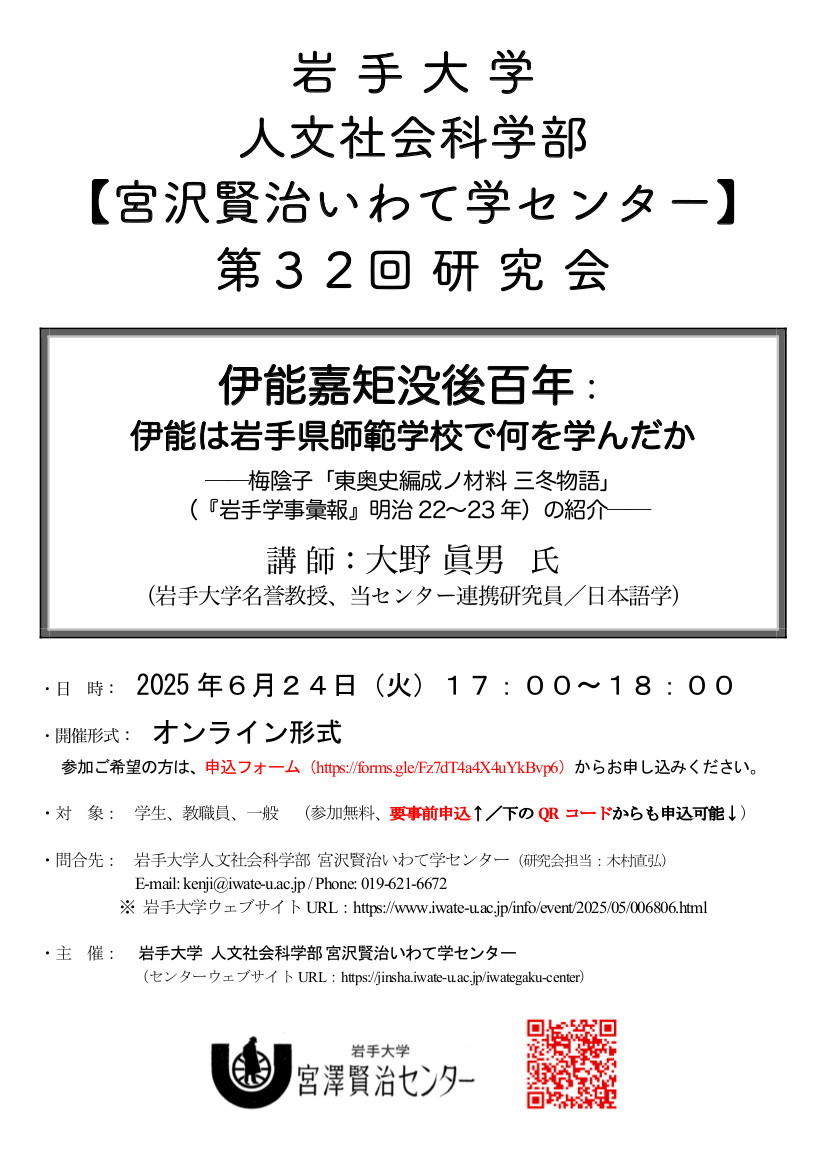

名 称: 岩手大学人文社会科学部 宮沢賢治いわて学センター 第32回研究会

(旧・岩手大学宮澤賢治センター第137回定例研究会)

日 時: 2025(令和7)年6月24日(火)17:00~18:10

形 式: オンライン形式(Zoom Meetings)

講 師: 大野 眞男 氏(岩手大学名誉教授、当センター連携研究員/日本語学)

演 題: 伊能嘉矩没後百年: 伊能は岩手県師範学校で何を学んだか──梅陰子「東奥史編成ノ材料 三冬物語」 (『岩手学事彙報』明治22~23年)の紹介──

司 会: 木村直弘(当センター副センター長)

参会者: 33名

【発表要旨】

今年は、『台湾蕃人事情』『台湾文化志』などの台湾研究、『遠野史叢』等の郷土史研究で知られている遠野出身の人類学者伊能嘉矩の没後百年の年に当たる。伊能は青年時代東京で貧窮のうちに苦学の末、給費推挙生として明治19年に岩手県立尋常師範学校に入学するが、寄宿舎騒動の首謀者として明治22年3月に退学処分となっている。師範学校在籍中に、足かけ四年にわたり学んだ岩手を含む北東北に関する歴史的知識について、明治22年2月~明治23年4月にかけて地方教育雑誌『岩手学事彙報』に15回にわたって梅陰子の筆名で「東奥史編成ノ材料 三冬物語」として寄稿している。そこには、「華夷接触」(大和政権の蝦夷征伐)など、後々の伊能の台湾研究や郷土史研究につながるテーマが盛り込まれており、もともと持っていた漢学の素養の上に、松浦武四郎などの北方に関する史料、広く欧米から歴史学・人類学・言語学に関する当時の最新文献の参照にもとづく知見などが披歴されている。「東奥史編成ノ材料 三冬物語」は『岩手学事彙報』に掲載されたものの、その後再び活字化されることはなく、『岩手学事彙報』の当時の巻号も岩手県立図書館以外には所蔵されていないため、これまでの伊能嘉矩研究においてもほとんど言及されることはなかったが、伊能の生涯を貫く歴史探究の基盤とその志がそこには示されており、岩手県立尋常師範学校が人類学者伊能にとって揺籃のような場所であったことを「三冬物語」は教えてくれる。オンラインのため発表者による「三冬物語」の再活字化資料を呈示できなかったが、その概要と伊能研究における意義について報告した。